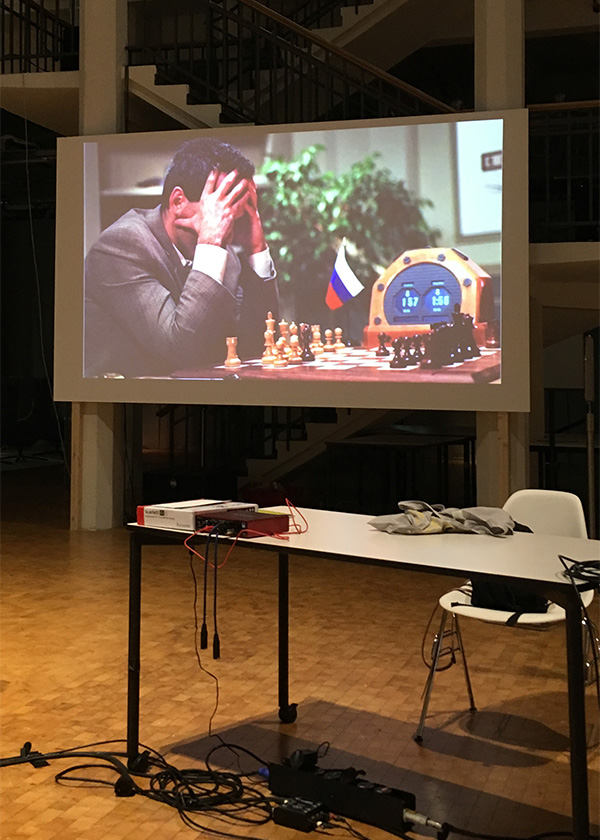

Cité de la Science

Ein herausragendes Merkmal des Planetariums im Cité de la Science ist seine geneigte Kuppel mit Südausrichtung der Zuschauersitze, die ein optimales Seherlebnis ermöglicht. Dank der hervorragenden räumlichen Klangwiedergabe und der hohen Farbkontraste konnten selbst helle Bildmaterialien in beeindruckender Klarheit dargestellt werden. Besonders aufwendige Partikelsysteme, gesteuert durch Noisemodulation und Attraktoren, sorgten für eine hohe Informationsdichte. Durch dynamische Strukturen mit gezielten Verdichtungen und Auflockerungen wurde die visuelle Komplexität weiter verstärkt, wodurch ein faszinierendes immersives Erlebnis entstand.

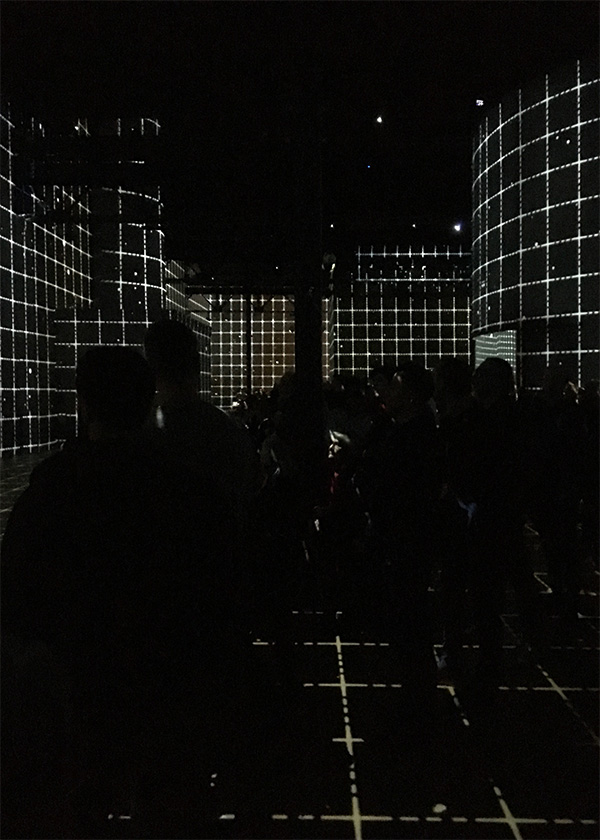

Immersive Architektur

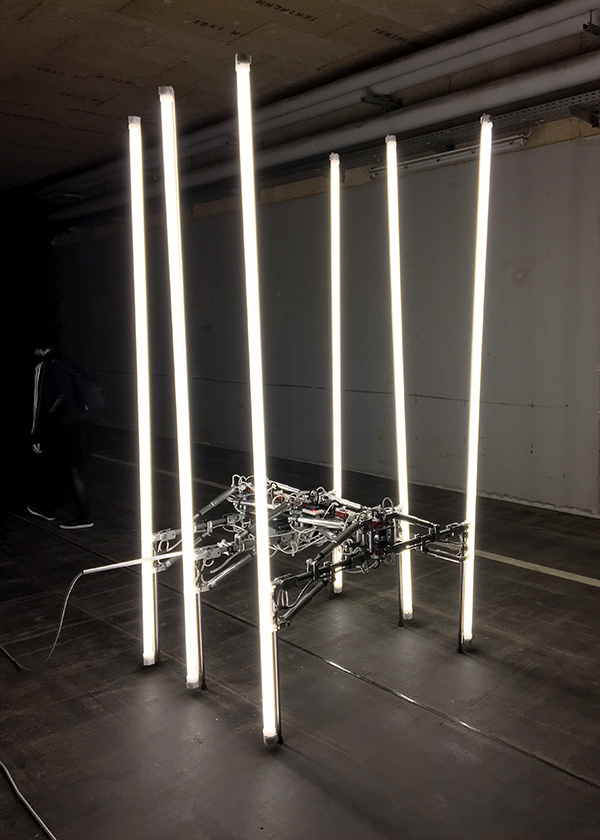

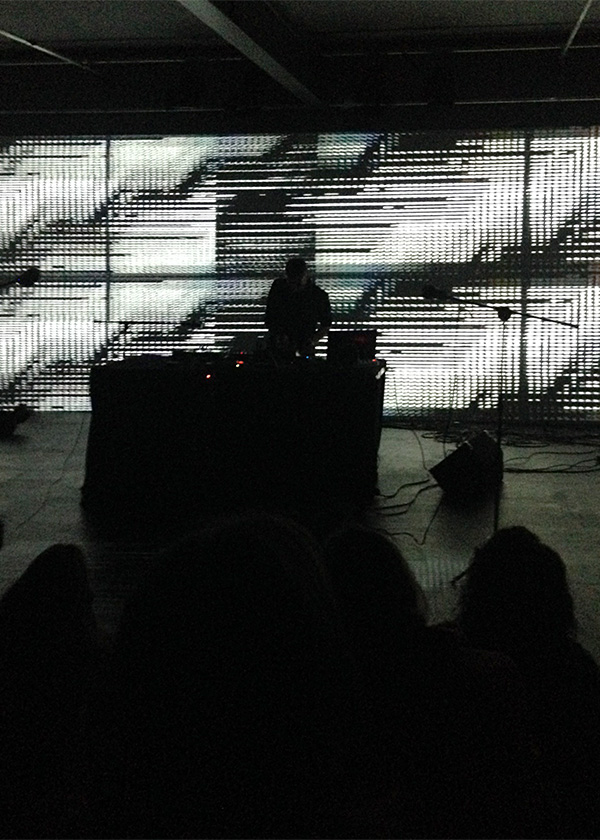

Ein Highlight war die Arbeit von Sergey Prokofyev, die sich durch eine besondere räumliche Inszenierung auszeichnete. Hier wurde ein architektonischer Größenkontrast erzeugt, indem schmale Tunnel mit Durchbrüchen in einen dahinterliegenden weitläufigen urbanen Raum führten. Andere Arbeiten nutzten kontrastierende generative Raumaufbauten, bei denen Noisepartikel entlang einer emporragenden Säule organisiert wurden, während flächige Betonungen die Kuppelarchitektur unterstrichen. Sanfte Kamerafahrten ließen die Zuschauer durch die geometrischen Strukturen schweben und verstärkten in Kombination mit dem räumlichen Klang die immersive Wirkung der Werke.

Mögliche Gestaltungsstrategien

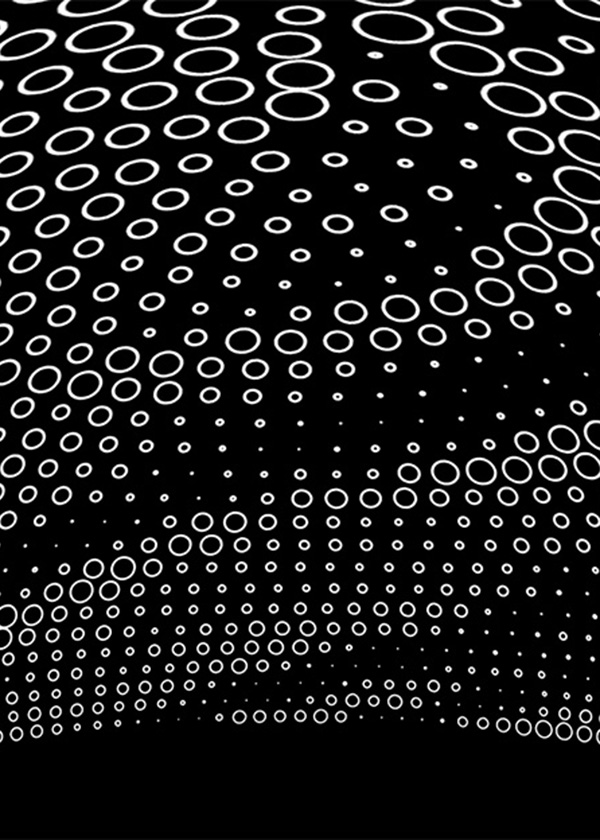

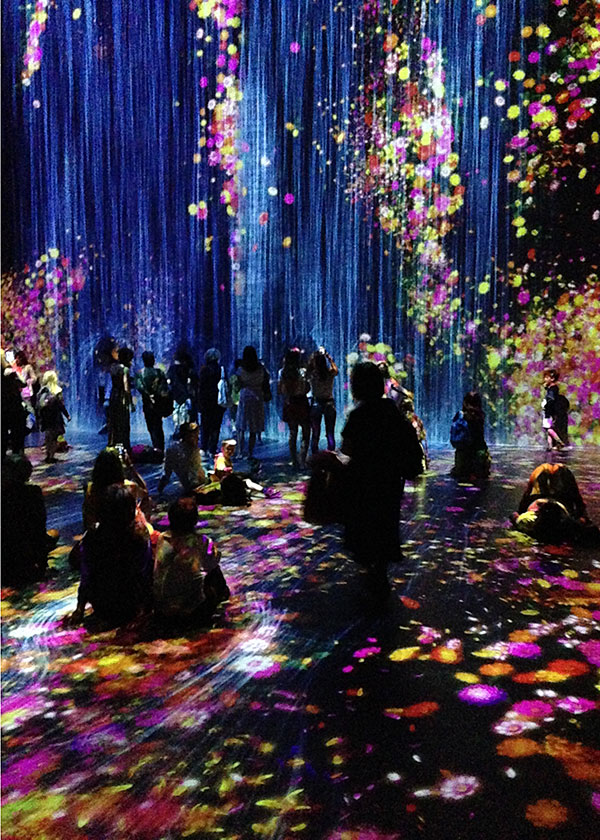

Aus den gezeigten Fulldomefilmen lassen sich verschiedene Gestaltungsstrategien ableiten, die die immersive Wirkung und Erzählkraft dieser Formate verstärken. Eine zentrale Strategie ist das Mischen abstrakter und gegenständlicher Partikelsysteme, beispielsweise die Kombination von Punktwolken mit Blüten- oder Fischschwärmen – ein Ansatz, der besonders im asiatischen Raum verbreitet ist und eine poetische, fast meditative Bildsprache erzeugt. Ähnlich wirkungsvoll ist die Verbindung farbiger Punktwolken mit angedeuteten, linienhaften Raumstrukturen, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Abstraktion und räumlicher Orientierung geschaffen wird. Fulldomefilme gewinnen zudem durch eine bewusste Variation von Kamerafahrten an Dynamik. Unterschiedliche Bewegungsarten – sanft schwebend, linear oder mit abrupten Richtungswechseln – sollten gezielt kombiniert werden, um Kontraste zu erzeugen und eine filmische Dramaturgie zu entwickeln. Eine weitere effektive Strategie besteht darin, Szenerien vorab zu bauen und Kamerafahrten wie ein Operator zu inszenieren – beispielsweise durch die Kombination von geradlinigen Bewegungen mit sanften Drehungen oder dynamischen Richtungswechseln. Besonders interessant ist der generative Aufbau und die fortlaufende Modulation von Szenen, bei denen sich Strukturen organisch entwickeln und verändern, was die lebendige und prozesshafte Ästhetik vieler Fulldomeproduktionen unterstreicht.

Analyse von Bewegungsarten

Ein zentrales Element der Fulldomeprojektionen auf dem Planetariumsfestival war die Vielfalt an Bewegungsarten, die unterschiedliche räumliche Wahrnehmungen erzeugten. Eine verwendete Technik war der schwebende, sanfte Fall nach unten, während umgebende Partikel entgegengesetzt nach oben strömten, wodurch eine traumartige Schwerelosigkeit entstand. Ähnlich wirkten Szenen, in denen Objekte zunächst klein über den Betrachter schwebten, sich dann animiert über ihn legten und schließlich als allumfassende Landschaft – etwa ein Gebirge – wahrnehmbar wurden. Ebenso denkbar wäre der sanfte Aufstieg mit gegenläufig sinkenden Partikeln was eine Art Umkehr der Gravitation suggerierte. Dynamische Kamerafahrten entlang der Südachse erzeugten ein starkes Raumgefühl, besonders wenn Partikel seitlich vorbeizogen – zu nahe Elemente wurden hierbei sanft ausgeblendet wurden, um das Gesichtsfeld des Betrachters freizuhalten, oder bewegten sich erst gar nicht ins Gesichtfeld. Je nach Richtung konnte sich der Betrachter entweder vorwärts durch den Raum bewegt fühlen oder scheinbar rückwärts fliegen, während die Partikel nach vorne strömten. Seitliche Bewegungen von links nach rechts oder umgekehrt vermittelten den Eindruck eines gleitenden Übergangs durch die Szenerie. Eine dynamische Wirkung entfalteten Perspektivwechsel von der Vogelperspektive hin zur Halbtotale, die den Raum aus neuen Blickwinkeln erfahrbar machten. Diese bewusste Gestaltung von Bewegungsarten in Fulldomeprojektionen zeigte eindrucksvoll, wie durch Animation und Kameraführung immersive Erlebnisse entstehen können.

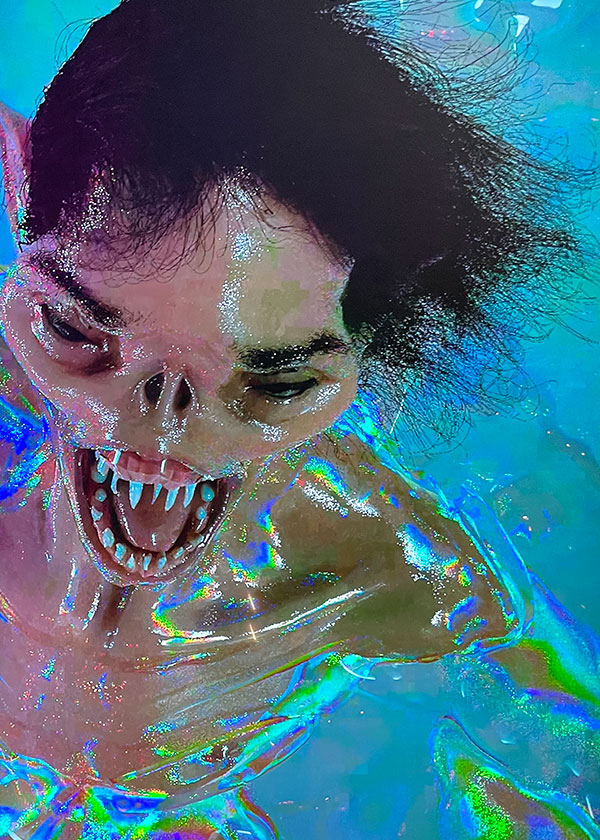

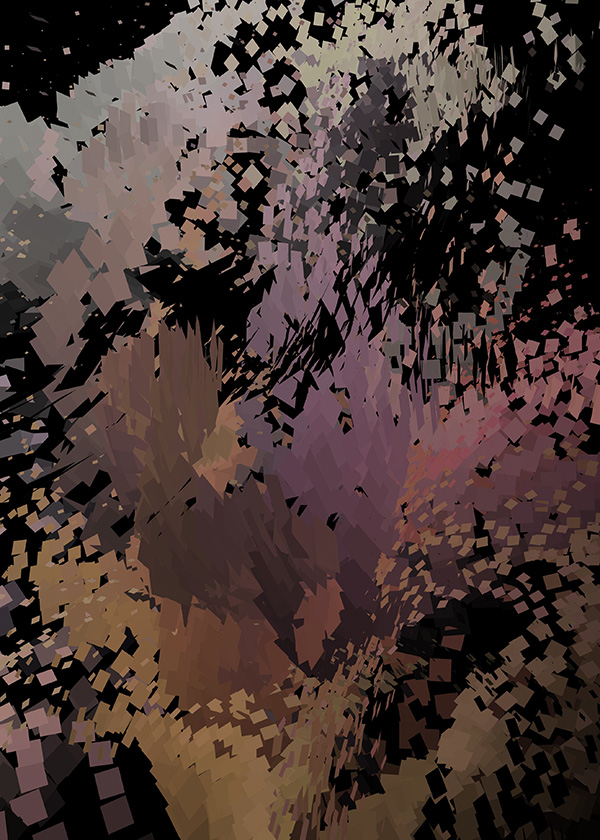

KI-Content enttäuschte

Trotz der zahlreichen innovativen Ansätze war die Nutzung von KI in Fulldome-Projektionen eher kritisch zu sehen. Viele der KI-Animationen wiesen eine enttäuschend geringe Informationsdichte auf und wirkten wie generische Morphfahrten durch statische Wahrscheinlichkeitsräume. Anstatt komplexer generativer Grafik entstanden oft ethnografisch anmutende Muster oder netzartige Strukturen, die eine gezeichnete Ästhetik der 80er Jahre zeigten. Hier offenbaren sich meines Erachtens Widersprüche, wenn mit neuer Technologie alte Ästhetik reproduziert wird – dabei gibt es diese überraschenden Momente im traditionellen Film mit KI-Ansatz durchaus schon. Eine Lösung für die Limitierung der Informationsdichte könnte die Kombination von KI-Video mit Echtzeitsystemen wie Partikelanimationen sein, um eine höhere Informationsdichte und Dynamik zu erreichen. Insgesamt zeigte das Planetariumsfestival in Paris eindrucksvoll, wie sich Fulldome-Kunst weiterentwickelt und welche Herausforderungen noch zu bewältigen sind.

29.03.2025

Weitere Artikel

What You See Is Not What You Write

Miguel Chevaliers digitale Welten im Grand Palais Immersif

Hommage an einen Visionär der Mode: Christian Dior

Blick in die Zukunft immersiver Kunst

Sardinen wie Sand am Meer, die Fischmetropole Frankreichs

Geist in der Maschine: Bereit für digitale Transformation ?

Wenn DALL-E und ChatGPT zusamen rappen

Texter warm anziehen und ChatGPT spazieren führen

Wo ist Party, Digga ???

Ion zum Best Art & Experiment Fulldomefilm gekürt

Zwangsjacke des Corporate Design

VR One (But Many) Ausstellung

Im Visier: Antisemitismus in Deutschland

Kopfschmerzen vom Gaming

Fulldomefestival Motus in Taiwan zeigt Circle Circus

Absurdität als existenzielle Einsicht

It makes little difference what kind of man you are

Vom TV-Zombie zum Socialmediajunkie

Buffer Overflow des preußischen Sortierzwangs

Abflug ins Nirvana

Gelbschirme, Gelbwesten, wegen Geld auf die Straße

Gestaltpsychologischer Assembler früher Computerspiele

Internationales Fulldome Streaming Festival zeigt beyond

Coronaparty im Zombiemodus

Das moorsche Sklavenschiff amerikanischer Utilitaristen

Blitzlichtgewitter auf der Luminale in Frankfurt

Augenartists und Autofonts: Zachary Lieberman hilft Sprayern und Toyota

Wo Licht ist, ist auch Schatten: das Immersive Art Festival in Paris

Medium nicht Werkzeug

Jenseits von Gut und Böse

Zwischen Henry Ford und Charles Darwin: Die Bienenkönigin Neri Oxman

Polyeder und Photonen

Einmal Rolle rückwärts

Konservativ oder subversiv bis auf die Knochen

Apokalypse now

Atonal brutal

Die kleine Schwester des Bauhauses

Negativen Raum gestalten

Mit 8k gegen die Kuppelwand

Rekursive Systeme mit fundamentalen Frequenzen

Dämon in der Maschine

Internationales Fulldomefestival Jena mit aquafloat und circlecircus

Zeit ist relativ

Spacejazznights mit aquafloat

Smog auf Augen und Ohren

FFF auf Medienkunstfestival B-Seite zu sehen

Architektur und Design als gesellschaftliche Identität

Ein Raumschiff wie eine Orgel gebaut

Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein ?

Nadeln im Heuhaufen

Die Kreisatur des Quadrats

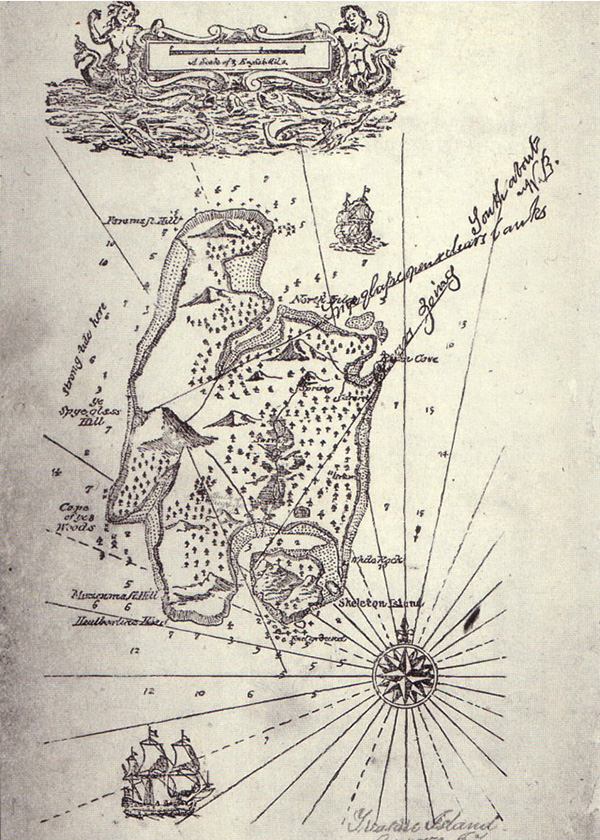

Das Haus mit der eulerschen Zahl

Licht am Ende des Tunnels

Signale aus dem Hier und Jetzt

Die Welt kodieren

Aliens über Amsterdam

Kunst im Dunst

Mapping-Workshop mit Lucas Gutierrez

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern

Die KI-Büchse der Pandora

Die Törtchen des Walter Gropius

Von Künstlern und Wissenschaftlern

Brahms pfeift aus dem letzten Loch

Mut zur Wut Finalist 2017

Technobomben über Belgrad

Geräucherter 3D Schinken im Barockrahmen

Streetart als kulturelles Bedürfnis

Mut zur Wut Finalist 2016

Corporate Geometry

30 Jahre Plakatwettbewerb des deutschen Studentenwerks

Stuhlexperiment im Niggli-Verlag

Silber beim Creative Media Award 2014

Wien: Stadt des Ornaments und Verbrechen

Relaunch der Website marekslipek.de